Autonom, sicher, leicht: Kleinbus WALEMObase schließt Lücke im öffentlichen Nahverkehr

Gerade im ländlichen Raum fährt der Bus oft nur wenige Male am Tag, an Wochenenden noch seltener. Manche Ziele steuert er gar nicht an. Was viele Fahrgäste als unzureichendes Angebot empfinden, ist für manchen Betreiber bereits ein Verlustgeschäft: das Liniennetzangebot in dünn besiedelten Regionen. Nachhaltig denkende Menschen würden gern, manche müssen aus gesundheitlichen Gründen bei Fahrten zum Arbeitsplatz, zum Arzt oder für den Einkauf auf einen PKW verzichten. »WALEMObase« (WAsserstoff, LEichtbau, autonome MObili-tät), ein Forschungsprojekt der TU Dresden, des Zweckverbandes Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien und des Fraunhofer IWU Zittau, nimmt sich der Herausforderungen des ÖPNV in der Fläche an. Ein autonom fahrender, umweltfreundlicher Kleinbus pendelt seit Anfang Juli im regulären Liniendienst mehrmals täglich zwischen dem Bahnhof Klitten und dem Bärwalder See (Landkreis Görlitz).

Zentrale Herausforderungen des autonomen Fahrens zu lösen, ist sehr anspruchsvoll.

- Sensorik und Datenverarbeitung: Autonome Fahrzeuge benötigen eine sehr präzise und zuverlässige Erfassung ihrer Umgebung. Dies erfordert leistungsstarke Sensoren und eine Steuerung, die Daten in Echtzeit kombinieren und fehlerfrei interpretieren kann. Die dafür benötigten Rechenkapazitäten sind erheblich.

- Künstliche Intelligenz: KI-Systeme müssen in der Lage sein, komplexe Verkehrssituationen zu verstehen, vorherzusagen und darauf angemessen zu reagieren. Das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer müssen sie auch in unübersichtlichen oder unerwarteten Situationen richtig einschätzen.

- Wetter- und Umweltbedingungen: Nicht nur extreme Wetterbedingungen wie starker Regen, Schnee oder Nebel können die Funktion von Sensoren beeinträchtigen und die Navigation erschweren. Autonome Systeme dürfen auch mit wechselnden Lichtverhältnissen, zu Boden gefallenem Herbstlaub oder einer fehlenden Fahrbahnmarkierung nicht überfordert sein.

Detailliertes Datenprofil der gewählten Route

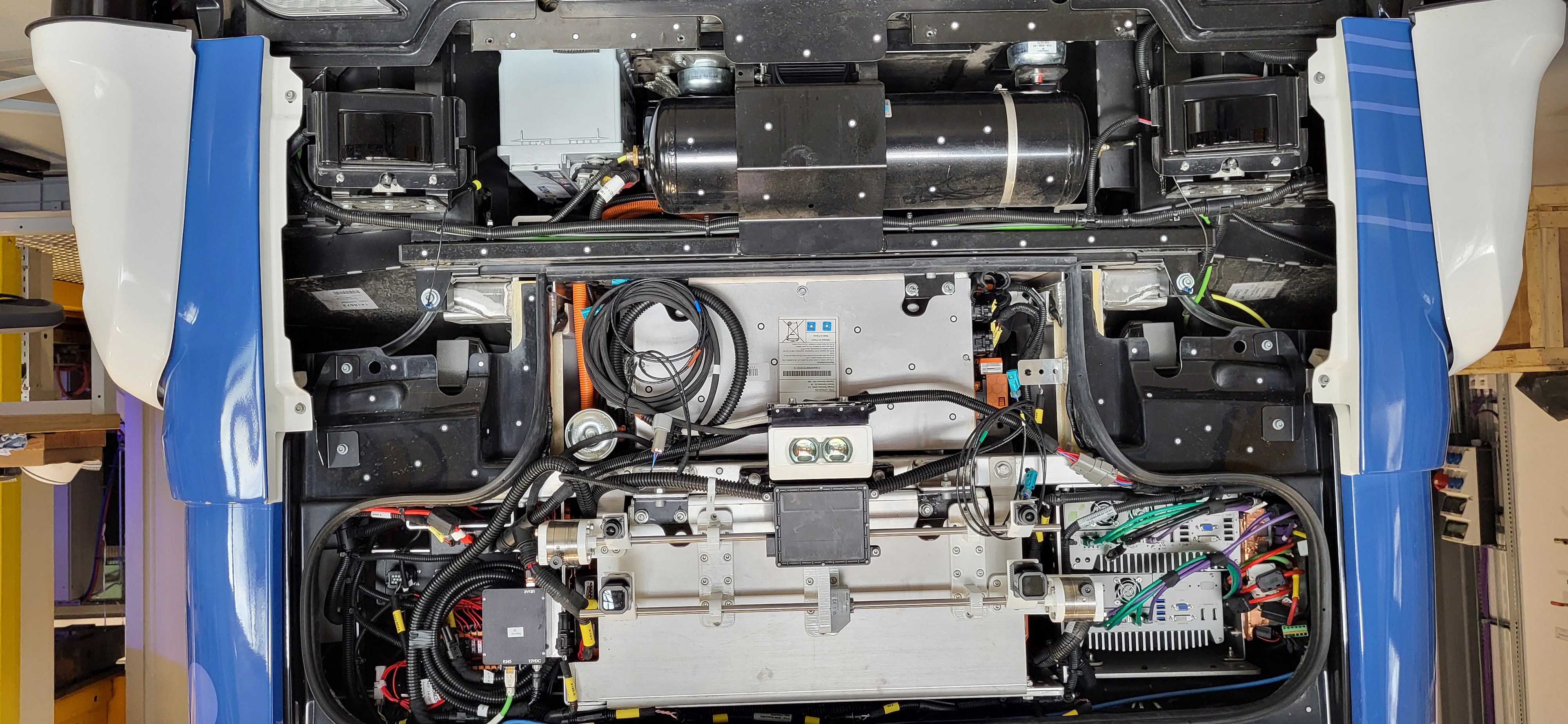

Im Projekt WALEMObase liegt ein Schwerpunkt auf der Datengenerierung autonomer Fahrzeuge im ländlichen Raum. Die Wahl fiel auf ein bereits im Auslieferungszustand mit vielen Sensoren ausgestattetes Fahrzeug, das für den Transport von bis zu sieben Fahrgästen plus Sicherheitsfahrer ausgelegt ist. Die serienmäßig eingesetzten Sensoren können Hindernisse erkennen und vermeiden, also die meisten Fahrsituationen auf vorgegebenen Routen selbstständig meistern. Für einen besonders zuverlässigen und störungsfreien autonomen Betrieb ist jedoch ein exaktes Datenprofil der Umgebung im gewählten ländlichen Raum erforderlich. Dazu integrierte das Projektteam verschiedene Sensoren für ein mehrfach redundantes, autarkes System. Im Frontbereich kommen je ein RADAR-Sensor (RAdio Detection And Ranging) und LIDAR-Sensor (Light Detection And Ranging) sowie je zwei Infrarot- und RGB-Kameras (Farberkennung) zum Einsatz; ins Dach integriert, überwacht ein weiterer 360°-LIDAR-Sensor das Fahrzeugumfeld; ergänzt wird er durch drei Navigationsantennen (GNSS) sowie eine Multiple Input-Multiple Output-Antenne.

Projektschwerpunkt des Fraunhofer IWU: Sensorintegration

»Nur wenn sich die Sensoren nahtlos in das Fahrzeugdesign einfügen, sind sie vor Beschädigungen geschützt und dauerhaft leistungsfähig« betont Dipl.-Ing. Steffen Hendrich, Projektleiter am Fraunhofer IWU in Zittau.

Zunächst galt es im Projekt, fehlende Details für die innere Struktur des Fahrzeugs mittels 3D-Scan zu erzeugen und mit den CAD-Daten des Herstellers zusammenzufügen. So konstruierte das Fraunhofer IWU Zittau beispielsweise die Befestigungen der Kameras an den Achsen und die Halterungen der Drehversteller im CAD-System und druckte diese Bauteile mit einem speziellen 3D-Laserdrucker aus Kunststoffpulver. Einen metallischen Träger fertigte es mit dem institutseigenen LPBF-Drucker (Laser Powder Bed Fusion) schichtweise aus Metallpulver. Die Abdeckung der gesamten Fronteinbauten entstand ebenfalls schichtweise aus Kunststofffilament im FDM-Verfahren (Fused Deposition Modeling).

Wasserstoff und Leichtbau

Das WALEMO-Fahrzeug wird batterieelektrisch angetrieben. Grüner, also aus Solar- oder Windstrom gewonnener Wasserstoff spielt im Antriebskonzept jedoch auch eine Rolle – als Ausgangspunkt für die Herstellung von regenerativem Methanol für einen hocheffizienten Hybridantrieb. Sogenanntes eMethanol kann den CO2-neutralen Betrieb eines Verbrennungsmotors ermöglichen. Im Projekt wird sowohl die Effizienz dieses Antriebs als auch seine Integration in das WALEMO-Fahrzeug untersucht. Leichte Materialien und innovative Konstruktionsverfahren wie 3D-Druck reduzieren das Fahrzeuggewicht und erhöhen seine Energieeffizienz. Das Fahrzeug wird leichter, benötigt weniger Antriebsenergie und verursacht geringere Betriebskosten.

Die ersten Betriebserfahrungen sind positiv

Bei jeder Fahrt ist ein speziell geschulter Fahrer an Bord, der bei Bedarf jederzeit eingreifen kann. Ungeplante Wendemanöver übernimmt der Fahrer, auch das Abbiegen geschieht mit menschlichem Eingriff. In der aktuellen Testphase bleibt die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs auf 18 km/h begrenzt.

Die Ergebnisse von Fahrgastbefragungen aus fünf Wochen fahrplanmäßigem Betrieb ergeben ein positives Bild zum Fahrverhalten des autonomen Busses. Das Sicherheitsempfinden ist hoch: Sichtbar gemachte Technik und die Anwesenheit eines Fahrers, der jederzeit eingreifen kann, schaffen Vertrauen.

Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU

Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU